|

Pur nella differenziazione degli stili e dei gusti delle epoche diverse e degli artisti che han lavorato sulla facciata di Santa Croce, è possibile intravedere una struttura abbastanza omogenea, nata da due fattori predominanti: innanzitutto le direttive del Concilio di Trento, che hanno sostanzialmente modellato l’intero impianto artistico di tipo religioso; a ciò si aggiunge la spiritualità tipica dell’Ordine di riferimento (in questo caso i benedettini celestini), che diviene anch’essa vincolante per gli artisti. Così come riportato da cartiglio sul portale centrale, la chiesa eretta nel portaggio di San Martino viene dedicata al Vessillo della Croce, riprendendo la dedicazione della chiesa fatta abbattere da Carlo V .

Già il titolo così posto, richiama quello dell’inno della festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ricorrente, fino alla riforma liturgica, in due date: 3 Maggio e 14 Settembre, in ricordo del rinvenimento della reliquia della Croce da parte di Elena (14 Settembre) e riconquista della stessa reliquia da parte di Eraclio (3 Maggio). Il “Vexilla Regis” è, ovviamente, anche l’inno proprio dei Vespri della Settimana Santa. In antico, veniva cantato anche nella processione del Venerdì Santo che ricollocava il SS. Sacramento dal Repositorio al Tabernacolo. L’inno, redatto da Venanzio Fortunato nel 568, fu commissionato per l’arrivo a Poitier, nell’abbazia della Santa Croce, di un pezzo del Vero Legno donato alla regina Radegonda dall’imperatore Giustino II. Fu proprio la regina, moglie di Cloratio I, e poi divenuta santa, ad erigere la suddetta abbazia ponendola sotto la regola di San Cesario di Arles, regola ripresa poi da Benedetto da Norcia per il suo Ordine. Sia la dedicazione stessa della chiesa leccese, sia l’oggetto per cui la fabbrica viene innalzata – la reliquia del Vero Legno -, sia l’Ordine committente non possono, quindi, non richiamare tale inno, riprodotto, tra l’altro, nelle citazioni recate dai successivi puttini della balaustra centrale. La facciata di Santa Croce si può, orientativamente, dividere in tre sezioni: un ordine inferiore, legato alla maestria di Gabriele Riccardi, un ordine superiore ad opera di Cesare Penna, il fastigio a firma di Giuseppe Zimbalo. Ogni sezione è divisa dall’altra da una cornice a fregio. La parte inferiore della Basilica appare calma e sostanzialmente priva di decoro, ad eccezione dei portali – aggiunti successivamente da Francesco Antonio Zimbalo – che donano un tocco di movimento tipico del gusto più tardo. E’ scandita da sei colonne terminanti con capitelli figurati. Lo spazio intercolumnio è chiuso da una sequenza di archetti di chiara derivazione romanica. Le sei colonne riportano in facciata, secondo un consolidato schema, la ripartizione spaziale interna. La scelta del numero non appare, tuttavia casuale: la parte inferiore, con la sua assenza di decori raffigura la vita terrena, gravata dal peso delle incombenze quotidiane e incapace di brillare della luce paradisiaca. Anche il numero delle colonne – il sei – richiama tale concetto: è sempre stato indicato nei testi sacri come “numero dell’uomo”. Il sesto giorno, difatti, Dio crea l’uomo e lo consacra signore e custode del creato. Sempre il sesto giorno, il Cristo viene mostrato da Pilato alla folla di Gerusalemme – immagine di tutte le genti – come “l’uomo” per antonomasia, carico delle pene e delle sofferenze del suo peccato. Il sesto giorno quell’uomo vecchio verrà crocifisso per far posto, il primo giorno della settimana, all’uomo nuovo: il Cristo Risorto. Diviene preponderante, quindi, il richiamo di natura cristologica che sottolinea la veridicità dell’umanità di Cristo, rendendola così vicina a quel popolo che, anche nelle sue brutture e nei meandri della sua miseria, proprio col Concilio di Trento entra a far parte della storia della Salvezza. Basti guardare, a tal proposito, l’azione della pittura: vecchi pescatori, mendicanti, addirittura meretrici, diventano soggetti di un’arte che li trasforma in santi, cristi e madonne e trasforma le loro osterie e taverne nei luoghi della presenza del divino. Le colonne conducono all’elaborata cornice marcapiano, al cui centro appare uno stuolo angelico recante il cartiglio con la dedicazione della chiesa “A Dio e al Vessillo della Croce”. Ai lati della gloria angelica trovano posto alcune immagini riprese dalla tradizione classica a significazione del Cristo morto e risorto, tra cui una sirena bicaudata, la coppia di leoni, le cornucopie, la fonte zampillante. La sirena bicaudata, presente anche in altre aree della chiesa, è riconosciuta come immagine della doppia natura del Cristo. Così come le sirene della classicità ammaliavano col dolce canto, così la voce di Cristo rallegra col “buon annuncio”. E’ questo il motivo, per esempio, che la sirena bicaudata diviene simbolo di predicazione scaturita dalla contemplazione della natura di Cristo, e la si ritrova in maniera predominante nelle chiese e nei conventi domenicani e in quelli benedettini. La coppia di leoni richiama l’essenza stessa della divinità. Le tre ipostasi della deità celeste concorrono nell’uguaglianza della natura, pur nella diversità delle persone. Tale natura divina assume in sé l’aspetto maschile (Deus Sabaoth) e l’aspetto femminile (Dives in Misericordia) raffigurato proprio dalla coppia naturale. Anche la Genesi, nel racconto della creazione umana, sottolinea come la coppia di uomini “maschio e femmina” sia l’immagine di Dio. E’ da questa complementarietà di essenza che scaturisce la Charis, ovvero quell’amore d’interscambio capace di generare vita. In quanto partecipe della natura divina, anche il Cristo assume in se la doppia caratteristica oltre che la doppia natura. La scelta del leone è,invece, espresso richiamo al Messia risorto: egli è il Leone della tribù di Giuda, simbolo di vittoria e regalità, compimento della promessa divina dell’esaltazione eterna della Casa di Davide, a cui Gesù appartiene. Ancora una volta, scegliendo un simbolo regale come il leone, si sottolinea l’aspetto di gloria e di vittoria della Croce cantato dal Vexilla Regis. Le cornucopie, riprodotte anche all’interno della basilica accanto all’altare del Sacro Legno, richiamano la ritrovata pax messianica, capace di ristabilire l’alleanza tra Dio e l’Umanità, e annullare la maledizione originaria. Così come, infatti, a causa di un albero la morte è entrata nell’umanità e ogni uomo è stato condannato a lavorare col sudore della fronte una terra che darà solo spine e cardi, allo stesso modo a causa dell’albero della Croce ogni peccato è cancellato, e la grazia può abbondare copiosa. Proprio l’inno di Venanzio recita: “arbor decora et fulgida, tulitque praedam tartari”. La fonte zampillante retta da una coppia di figure umane al termine della cornice richiama ancora una volta l’inno di Venanzio che si conclude con una dossologia: “Te fons salutis Trinitas collaudet omnis spiritus: quibus Crucis victoria largiris, adde praemium”. La cornice, quindi, ponendo tali termini, si struttura come elevazione della vita terrena che si raffigura nella sequenza di statue a figure umane e animali che trovano posto sotto la balaustra centrale. Sei figure umane, richiamano ancora una volta numerologicamente l’intera umanità. Ognuna di esse è raffigurata con vestimenti, dignità e provenienza diversa. Ognuna di esse poggia su una base a sua volta allocata sulle colonne dell’ordine inferiore: l’uomo è metro e misura della realtà temporale. Ancora la Genesi racconta della facoltà dell’uomo, concessagli da Dio, di dare il nome alle cose. Dare il nome voleva dire, per la cultura dell’epoca, proclamarsi signore e custode. Così l’uomo diventa centro del creato, punto di riferimento per tutto ciò che esiste. Le sei statue umane di alternano con sette immagini simbolo delle diverse culture e delle diverse strutture sociali: la lupa capitolina, il leone regale, il drago pontificio… tutta l’umanità, quindi, senza distinzione di provenienza, cultura, ceto, dignità, viene accolta nella Chiesa e, tramite essa – ed in maniera esclusiva – ammessa alla contemplazione di Dio. E’ il concetto stesso di “cattolicità” che raduna nella sua universalità coloro che provengono “dai confini della terra”. Al centro della balaustra trova posto l’immagine della Vergine in trono col Bambino Salvator Mundi. La Chiesa alla quale appartiene anche Maria , e della quale è madre e regina, eleva l’umanità alla visione beatifica. I puttini recanti versetti del Vexilla Regis e i simboli del potere temporale e spirituale, aggiunti in epoca molto più tarda, sono l’esaltazione della potestà divina su cui è costituita la Chiesa Cattolica. Nella perfetta assonanza con la teologia medievale, di natura aristotelico tomista, ritenuta dal Concilio di Trento la sola dottrina fondate la Chiesa Cattolica, e riecheggiata dall’Alighieri nella descrizione della visione del Paradiso, la Vergine Madre, prima tra i redenti e figlia di suo Figlio, apre la contemplazione di Dio. Dio è raffigurato nel grande ordine superiore; nella fiammeggiante struttura del quadro si iscrive il cerchio: la perfetta essenza divina (il cerchio) si coniuga con la stabilità e immutabilità (il quadrato). Il tutto è chiuso da quattro colonne terminanti con capitelli cristologici. Il quattro è in tutta la sacra scrittura simbolo divino: quattro sono le lettere del Tetragramma Divino, quattro sono i lati della Gerusalemme Celeste, quattro gli esseri viventi davanti al trono dell’Agnello apocalittico, quattro i fiumi d’acqua viva sgorganti dal trono del Messia risorto. Il rosone, simbolo già nell’età romanica di Dio, è caratterizzato da una sequenza di dodici Cherubini. Nella gerarchia angelica sono proprio loro a guardia del trono di Dio e custodi del Paradiso. Al primo cerchio cherubico si aggiunge una seconda sequenza di ventiquattro melograni, simbolo della fecondità dell’àgape divina, e infine una terza sequenza di ancora ventiquattro altri Serafini: sono essi gli esseri angelici che ardono dell’amore per Dio creatore, proclamando incessantemente il Trisaghion “Santo, Santo Santo il Signore Dio degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria”. La somma delle figure del rosone , che ha base 12, numero di fondamento della matematica antica, è uguale a 60, simbolo della totalità e della completezza: Dio è fondamento e somma di tutta la creazione. Ai lati della visione della deità, pur presenti nello spazio paradisiaco ma divisi da colonne, a sottolineare l’impenetrabilità della natura divina, trovano posto le immagini dei santi Benedetto da Norcia e Celestino V°. A chiudere la struttura la raffigurazione della Sapienza, regale e accompagnata dall’aquila giovannea da un lato , e la raffigurazione della Carità dall’altra, recante un agnello in grembo e posando il piede sul leone dormiente. Tale raffigurazione entra ancora una volta nella visione del Cristo Logos e Ostia, secondo quanto riportato anche da Santa Caterina da Siena la quale scrive: “la carità è fatto agnello uno leone, e stando sulla cattedra della croce à fatto si fatto grido sopra el figliuolo morto de l’umana generazione che gli à tolta la morte e data la vita”. La visione divina, apocalittica, gloriosa è resa possibile attraverso la contemplazione e il supporto dell’intelletto. Solo l’uomo è dotato di intelletto, ed è per tal motivo che le colonne superiori vengono sorrette solo dagli esseri umani. Solo l’uomo è “capace” di Dio. Le colonne terminano anch’esse con motivi cristologici abbastanza noti: il pellicano, che col becco strappa la sua carne dal petto per nutrire i suoi piccoli è da sempre considerato simbolo eucaristico; il grifone, ancora una volta simbolo della duplice natura del Cristo; l’aquila, simbolo della sapienza e del Logos. La cornice superiore, opera di Giuseppe Zimbalo, contiene il nome dell’abate reggente la chiesa alla data della sua realizzazione: Dom Nicola da Napoli. Tale iscrizione, di carattere prettamente celebrativa, è retta da uno stuolo di angeli operai, intenti a completare la fabbrica della chiesa. Il fastigio superiore raffigura il trionfo della Croce. Essa non è più strumento di morte ma di vita. Quel Dio creatore appare in forma umana e si umilia per amore delle sue creature fino alla morte, trionfando sulla morte e donando vita. La giustizia del Padre è soddisfatta attraverso il sacrificio del Figlio, bruciato sull’altare dal fuoco inestinguibile dello Spirito. La Croce appare quindi, trionfante e splendente nella parte terminale, quasi intronizzata su un grande altare. Gigli fuoriescono dai suoi bracci, volute floreali e preziosi ricami ne esaltano la gloria. La Croce risplende nel cielo come segno massimo dell’essenza divina, come testimone dell’Amore e come simbolo della vittoria finale sulla morte. Nello scenario solenne della facciata, l’apparizione della Croce costituisce l’inizio della Parusìa, ovvero del ritorno glorioso del Cristo. Nel Vangelo di Matteo si legge “Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’Uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terrà, e vedranno il Figlio dell’Uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli”. Proprio sotto il grande fastigio, due angeli con trombe suonano verso i quattro punti cardinali. La gloria finale della Croce richiama ancora una volta l’inno del Vexilla Regis: “I vessilli del Re avanzano, la croce splende gloriosa, su cui il creatore del mondo morì, donando a noi la vita. (…) Dal legno regnò il Signore, o luminoso albero, tinto di porpora regale, sostegno scelto e nobile per così sante membra.” Una facciata, quindi, che canta alla grandezza di Dio, esalta la vittoria del Vero Legno che essa custodisce, ammaestra e catechizza il popolo che, ritrovata la via del Cielo, è ammesso alla visione del Paradiso.

0 Comments

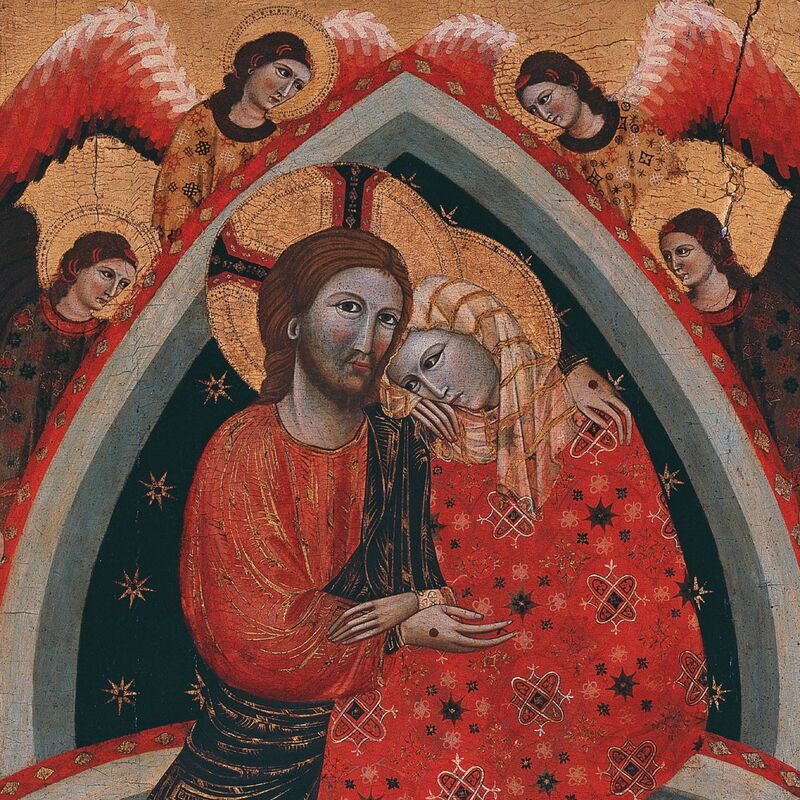

Se nell'Occidente il 15 Agosto si festeggia l'Assunzione della Vergine, facendo coincidere nello stesso giorno la dormitio e l'elevatio (sebbene nella definizione occidentale l'assunzione non implica il trapasso), in Oriente i due eventi sono diversi e distinti. La Dormizione (sonno profondo/morte) è infatti collocata al 15 di Agosto, ma si ricorda l'ingresso nel Paradiso del corpo e dell'anima della Vergine sette giorni dopo, ovvero il 22 di Agosto. Tale suddivisione, in realtà, è presente anche in maniera latente nel calendario latino, tant'è che nella data del 22 di Agosto l'Occidente ricorda Maria col titolo di "Regina". Anche nella stesura del Rosario, vi è una separazione tra gli ultimi due Misteri. Al fine di comprendere il motivo di tale suddivisione è importante ricordare che le feste cristiane vengono fissate nel calendario in virtù di feste antiche o eventi celesti, non tanto perchè di esse sono la copia, ma per trarre da esse il significato didattico. Nel nostro caso, la data di riferimento è proprio il 22 di Agosto, giorno in cui il sole entra nella costellazione della Vergine. Il movimento astrale, che porta all'unione tra l'astro solare e la costellazione, così da unire e da far risplendere la Vergine di luce, è la degna raffigurazione celeste dell'unione paradisiaca tra il corpo glorioso di Maria e la natura del corpo glorioso del Risorto. Una unione di tipo sponsale, di colei che è Madre e Sposa, che permette di calcolare l'inizio delle "nozze", esattamente sette giorni prima (lo Shiva ebraico si trasforma da settenario di lutto a settenario di giubilo, esattamente come esiste nella Halakha il rapporto di sette giorni di festa per le nozze e di lutto per i defunti) ovvero il 15 di Agosto. Ciò che a livello sovrannaturale, mancante l'azione del tempo, avviene subitaneamente, la delicatezza didattica del mondo tardo antico e protobizantino ha fissato in giorni diversi. Ed è ciò che il Maestro di Cesi ha riprodotto nella sua celebre tavola, del primo Trecento. In una mandorla d'oro, il Cristo abbraccia teneramente la sua Madre. Lei è in un contempo, Madre e Sposa, Genitrice e Figlia. Si legge tutta la potenza della preghiera dantesca "Vergine Madre, Figlia di tuo Figlio". Vi è tra i due una affettuosità che profuma di sicurezza: la Madonna, dolcemente col capo poggiato sulla spalla di suo Figlio, sembra in Lui riposarsi, e il Cristo stesso la abbraccia con una affetto profondamente umano e che ha lasciato la ieraticità e la solennità inaccessibile della pittura precedente. Una dolcezza che attinge a quella umanità giottesca, una tenerezza di cui il Medioevo riluce, e che il mondo moderno ha voluto cancellare.

E' un pomeriggio di un dolce autunno romano. Qualche vetrina verso Piazza Navona già si imbelletta delle luci natalizie. Seduta sulla scalinata di Sant' Agostino c'è una scolaresca, in attesa che il cancello della ringhiera si riapra. Un docente, nell'attesa, racconta la vita rocambolesca di Caravaggio, interrotto dal suono delle chiavi che una monaca armeggia per aprire il cancello e il portone della chiesa. Assieme ai ragazzi siamo pochi altri visitatori, forse qualcuno per la prima volta, che attendiamo di contemplare la Madonna di Loreto di Caravaggio. Non c'è molta gente. Sant' Agostino, infatti, è in posizione leggermente defilata rispetto alla piazza Navona e ha un po' di seguito in meno rispetto alla vicina San Luigi dei Francesi.

All'apertura della chiesa, nel buio di una serata di fine novembre, si illumina la cappella appena a sinistra. E' la cappella in cui trova posto l'opera. Ne scrive Giovanni Baglione, nella sua biografia del Caravaggio: " Nella prima cappella della chiesa di Loreto o Sant'Agostino, alla manca, fece una Madonna di Loreto ritratta dal naturale, con due pellegrini, uno co' piedi fangosi di deretano, e l'altra con una cuffia sdrucita e sudicia di deretano e per queste leggeriezze in riguardo delle parti, che una gran pittura haver dee, da ' popolani ne fu fatto estremo schiamazzo". Già, lo schiamazzo. A veder sull'altare non solo donna Lena, cortigiana assai nota nella città dei papi, ma soprattutto i committenti, il marchese Ermete e la madre, lì scalzi, con i piedi sporchi, a raffigurare tutti i pellegrini. Era, Ermete Cavalletti, funzionario papale, partito a piedi dalla sua Loreto per raggiungere la Città Eterna: dalla Casa di Maria alle Soglie degli Apostoli. E, una volta a Roma, aveva chiesto a Caravaggio di realizzare le pitture per la sua cappella funebre. Ed eccola la Madonna, popolana tra il popolo, poggiata allo stipite della sua casa, accogliere Ermete ed accogliere tutti i pellegrini che si recano da Lei in tutti i santuari del mondo. Qualche anno prima la realizzazione dell'opera, tra il 1604 e il 1606, Caravaggio aveva visto stuoli di pellegrini recarsi nelle basiliche romane in occasione del Giubileo. Aveva visto quei piedi sporchi per il cammino di tanti che avevano percorso le strade giubilari per cercare il perdono dei propri peccati. Nobili, popolani, ricchi e plebei si erano messi in viaggio dalle regioni più remote per varcare la Porta Santa ed essere ammessi in Paradiso. Ed eccola Lei, la Vergine, ad attendere sulla porta. La tradizione bizantina colloca spesso una icona della Madonna sullo stipite della porta di una laura accompagnandola con la preghiera Tἦρησoν Θεoυἦτηρ Kυριαkἦν Λἁνραν (Benedici, Madre di Dio, la casa del Signore). E "Casa del Signore" per antonomasia è la Santa Casa di Loreto, dove Gesù, secondo la tradizione, ha vissuto per la maggior parte della sua vita. Il marchese Ermete lascia la sua Loreto e, una volta giunto a Roma trova ancora Lei. Non una figura ieratica, sospesa tra le nubi come la tradizione ha sempre raffigurato la Vergine lauretana, ma una donna di città, solenne e aristocratica, ma al contempo comune, che apre la porta ed mostra il suo Bambino. Di fronte a questa immagine, il vociare dei ragazzi e dei curiosi presenti sembra far da sottofondo alla strada in cui i due pellegrini sono inginocchiati. Loro, i pellegrini, sono di spalle, primi tra tutti, e noi a seguire, a fissare lo sguardo su quella donna così bella, così lontana eppure così vicina. Gli "schiamazzi" di approvazione del popolo del Seicento, che fecero irritare il cardinal Borromeo che ebbe a dire che "queste cose piaccion alla moltitudine, la quale purtroppo si compiace delle cose peggiori. Il volgo ignorante in simili pittori ammira gli errori e non sa comprendere qualcosa di veramente bello", gli schiamazzi, dunque, sembrano confondersi con lo stupore di chi oggi ammira l'opera e, nel silenzio degli occhi la porta con sè. Nella Madonna di Loreto di Caravaggio, la "Madonna dei Pellegrini", ognuno compie un suo cammino. Al posto dei ragazzi vedo dinnanzi a me l'umanità della Roma dei Seicento, e i committenti, e i frati e i pellegrini e i curiosi e gli amanti dell'arte che si sono avvicendati nel corso dei secoli. Vedo la storia prendere forma e, nel chiarore della cappella nel buio circostante, si compie il mistero della vita, che supera, con la forza della Bellezza, il buio della morte. Alcuni anni fa, in occasione dell'inaugurazione di una importante pinacoteca di arte sacra leccese, interloquendo con Giovanni Gazzaneo, direttore della rivista "Luoghi dell'Infinito" ci si poneva il quesito sul concetto di "arte sacra". Cosa, cioè, si intendesse con questo termine e se è vero che tutta l'arte, in quanto tale, può definirsi sacra.

Nel mio intervento ebbi a fare una precisazione: ritenevo, infatti, che tutta l'arte, di qualunque tempo e soggetto avesse in sè il carattere "sacro". Difatti, la definizione di "sacro" riguarda "ciò che è separato, è altro, così come sono separati dalla comunità sia coloro che sono addetti a stabilire con esso un rapporto, sia i luoghi destinati ad atti con cui tale rapporto si stabilisce". L'arte, quindi, essendo fondata sulla necessità comunicativa, che implica pertanto una relazione, è soggetta alle regole della reciprocità che, per se stesse, non possono appartenere all'individuo singolo. Fa parte di registri "altri", universalmente riconosciuti e stabiliti con delle norme che restano inviolabili anche quando apparentemente se ne mette in discussione la validità (un'opera che esce "fuori dalle regole", di fatto assurge a regola il non considerare valide le precedenti). Ciò detto, appare evidente che a voler considerare nel senso lato di "sacra" tutta la produzione artistica umana, quando si tratta di opere che riguardano il mondo trascendentale delle divinità, e, nello specifico delle Verità rivelate del Cristianesimo, occorre scegliere un altro termine. Io mi permetto di usare un neologismo: parlo di agioarte. Un'arte, cioè, che trasuda di divino e che non è solo estetica pura, ma in ogni tratto, in ogni scelta di colore, in ogni elemento compositivo esplica la dottrina di riferimento. E' il caso di Giovanni Gasparro, noto pittore pugliese, che ha fatto della pittura religiosa un manifesto e compendio di ciò che la Chiesa Romana ha sempre creduto. E ciò lo pone sulla scia dei grandi dei tempi antichi non solo per la ricercatezza del tratto in cui sembra rivivere la mano di Mattia Preti o di Luca Giordano, ma soprattutto per la capacità di dare forma e visione ai dettami cattolici. E ben si può notare ciò nel San Michele Arcangelo. Colpisce innanzitutto la contestuale giovinezza e maturità del volto angelico: la giovinezza del Paradiso e la maturità della giustizia. Da un fondo dorato che richiama i cieli bizantini, Michele si staglia con corazza e schinieri cerulei e gli pteruges dorati, riccamente ricamati. E' un'apparizione solare, come raggiante è l'aureola. E' lui, Michele, il portatore della Luce vera, della potenza divina, e non Lucifero, che nel nome conserva solo il ricordo del suo splendore per aver scelto le tenebre. Il San Michele di Gasparro è psicopompo: misura con la bilancia il peso delle anime. E le vediamo lì le anime, sui piatti della giustizia divina, non gaudenti o festanti, sicuri di una accoglienza assicurata e senza meriti tra i salvati, ma terrorizzati, sospesi nell'attesa del verdetto che resta terribile. Perchè il giorno del Giudizio (particolare o universale che sia) è Dies Irae. "Quanto tremor est futurus quanto judex est venturus", recita la sequenza di Tommaso da Celano. "Quem patronum rogaturus, cum vix iustus sit securus?" si chiede ancora l'anima del fedele. Ed il terrore sospeso del giudizio diventa speranza per l'anima che sale verso l'alto, e disperazione per l'anima che scende verso il basso. Una bilancia che non è retta dalla mano dell'arcangelo, ma fluttuante, quasi ad indicare che è solo Dio l'unico amministratore della Giustizia. Ed è qui il vero potere di Michele: "Quis ut Deus?" sarà il grido di battaglia contro Lucifero e le forze infernali. Michele nella sua potenza e bellezza ha nel suo nome la totale devozione e sottomissione a Dio, e questa sua essenza atterrisce l'Inferno più di qualsiasi spada. Il San Michele di Gasparro ha la lancia degli stessi colori della sua armatura. Sembrerebbe che la lancia altro non sia che l'arcangelo stesso che trafigge, col suo sguardo, il male. E i demoni infernali atterriscono dinnanzi a quello sguardo e si nascondono alla sua luce e alla sua bellezza. Il serpente antico, il drago, sono un guazzabuglio di figure informi e urlanti, che manifestano in tutta la loro disperazione il dramma di una eternità senza Dio. Questo è ciò che la Chiesa ha insegnato ai suoi fedeli in due millenni attraverso i suoi Concili e il suo Magistero. Giovanni Gasparro, l'agiopittore, lo scrive con colori e immagini imbevute di divino che lo portano ad assumere nella storia dell'arte il posto che egli merita e che, sin d'ora, gli viene universalmente riconosciuto. Quando si entra nella basilica orsiniana di Santa Caterina d'Alessandria, a Galatina, si resta per un attimo estraniati. Una sequenza mirabile di affreschi riveste l'intero corpo di fabbrica con immagini e figure che, pur apparendoci familiari, in realtà ci esulano dallo stile prettamente locale. Infatti, la grande teoria di affreschi che accompagna il visitatore ad ogni suo passo fa riferimento alla tradizione santoriale della Terra d'Otranto, ma viene eseguita da maestranze di scuola giottesca e senese fatte giungere appositamente dalla contessa di Lecce e regina di Napoli, agli inizi del 1400, Maria D'Enghien. La regina, che ha ereditato dal marito Raimondello Del Balzo Orsini la contea di Soleto, e quindi Galatina, dove il marito ha fatto erigere la chiesa di famiglia affidata ai francescani di Bosnia, comprende la grande potenza dell'arte, sopratutto quella novità che i giotteschi introducono e che negli anni del suo regno sono particolarmente attivi a Napoli. E' proprio durante il regno angioino, infatti, che personaggi del calibro di Giotto si recheranno nella capitale partenopea per esaltare le glorie dei nuovi sovrani creando, altresì, uno stretto legame tra la nuova arte pittorica, il potere regio e gli ordini mendicanti. Non stupisce, quindi, che in questo contesto generale, anche una realtà locale come quella della contea di Soleto mantenga gli stessi standard venendo così a creare quella meraviglia che ancora oggi possiamo ammirare recandoci a Galatina. Un “vezzo” particolare che l'antica nobiltà aveva, era quello di far discendere la propria casata da uomini illustri, possibilmente legati ad eventi che avessero a che fare con Cristo o con gli Apostoli. Ciò per garantire non solo lustro e prestigio alla casata, ma per assicurare una sorta di garanzia di cattolicità ai pontefici romani i quali, è noto, erano coloro che, difatto, dispensavano il potere regio. La famiglia comitale di Soleto, sotto il cui dominio rientra Galatina, è una famiglia francese: i De Baux, italianizzati Del Balzo. L'assonanza del cognome, e le leggende della Provenza, regione da cui nasce la casata, hanno permesso ai Del Balzo di farsi discendere, addirittura, da uno dei magi: il Re Baldassarre. La tradizione agiografica vuole che il re Baldassarre, convertito al cristianesimo, si sia fatto battezzare dal diacono Stefano. E' per questo, probabilmente, che sempre Raimondello farà costruire la sua chiesa privata, su una preesistenza bizantina a Soleto, dedicandola proprio al santo protomartire. Per questo motivo, ciò che andremo ad analizzare nel grande palinsesto di affreschi della basilica orsiniana, sarà la scena dell'adorazione dei Magi, che troviamo nella navata di destra, dedicata alle storie della Vergine. In realtà, la scena della cavalcata dei Magi appare anche nella navata centrale, nella campata prossima al presbiterio, nella narrazione delle storie del Cristo, e già qui le maestranze pittoriche, di scuola giottesca, realizzano una scena particolarmente vivace, come una sorta di sequenza filmica in cui il corteo dei Magi che vediamo nella parte superiore della lunetta, si ferma poi al cospetto del Bambino con i re prostrati ed adoranti, e un servo che fruga in una cassa per tirar fuori i doni e gli omaggi. Nella raffigurazione che prendiamo in esame, invece, alla grande evidenza scenografica che viene data, si aggiungono dei caratteri squisitamente simbolici, che permettono una ancor più forte aderenza al racconto evangelico. Innanzitutto occorre premettere che l'unico vangelo che tratta dei Magi è quello di Matteo, il più antico tra i quattro. L'evangelista dedica alla vicenda dei Magi il capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12 e, potremmo dire, continua sulla stessa vicenda narrativa per l'intero capitolo, mettendo in relazione alla presenza dei Magi la reazione di Erode, che sfocierà nella strage degli innocenti, e la conseguenziale fuga e ritorno dall'Egitto, concludendo, in tal modo, la narrazione dell'infanzia di Gesù. Al netto dell'episodio storiografico, ciò che interessa all'evangelista è la dimostrazione che il Messia, essendo nato a Betlemme, è vero discendente di Davide, e pertanto pretendente legittimo al regno di Giuda e delle promesse divine, tant'è che Erode ne teme per il trono. Allo stesso tempo Matteo già indica che il regno del Messia non consta di poteri politici ma è un regno universale, tanto da portare genti – sarà la tradizione successiva ad identificarli come re – che vengono da fuori Israele e che anzi appartengono ad altre religioni ad adorare l'unico e vero Dio incarnato. I magi, difatti, erano sacerdoti zoroastriani. Probabilmente col termine avestico “mogu” si possono intendere i discepoli diretti di Zarathustra, dediti allo studio dei segni celesti e a rigorose pratiche ascetiche. Nel momento in cui si scrive il primo vangelo, i Magi sono quanto di più lontano possibile dall'ideale del cristianesimo, poiché la cultura romano-ellenistica già stava iniziando a mostrare le sue assonanze con la predicazione di Paolo. I Magi, invece, erano talmente “altro” da non poter lasciare dubbio alcuno sulla loro professione di fede. Proprio questa evidenza è riportata nella sequenza di Galatina, dove il pennello, questa volta, segue lo stile della scuola senese. La Vergine in trono col Bambino sulle ginocchia è in una sontuosa casa. I drappi alle pareti e le strutture architettoniche che la realizzano denotano tutta l'importanza della famiglia di Nazareth. Già da queste prime caratteristiche strutturali appare evidente la sottolineatura della dignità regia del Figlio di Davide, e la sua gloria di Figlio di Dio. La Madonna sostiene il Figlio, sembra ne faccia da trono, recando in una mano un fuso, simbolo della sua dignità materna. San Giuseppe, posto in disparte, lo troviamo abbracciato ad una colonna della casa. Ora, considerando la struttura architettonica simbolo della casata davidica, in questa sequenza d'affresco ben si legge l'importanza di Giuseppe il quale, abbracciato al pilastro è costituito “de domo David”, e accoglie nella sua casata la moglie, la Santa Vergine che, a sua volta, è l'unica artefice della nascita carnale del Bambino, raffigurata dal fuso intatto. Ai piedi del Bambino si prostrano i Magi. La scelta figurativa è estremamente valida, permettendo di cogliere un movimento tra i personaggi che non appaiono statici e asserviti alle logiche pittoriche. Il re più anziano è già inginocchiato, ha tolto i paramenti regali, che sono sostenuti dall'inserviente alle spalle, e bacia i piedi al Bambino. Il re più giovane è nell'atto di dismettere il mantello, mentre un servo già gli toglie la corona, i terzo è ancora con i paramenti reali ma è appena nell'atto di aprire lo scrigno per mostrare i suoi doni. Dietro ai re, una folla di cavalli, cammelli e inservienti sono intenti a trasportare e scaricare altri bauli e scrigni. In fondo si intravede una città fortificata, simbolo della Gerusalemme terrena, del regno di Erode, a cui si contrappone la Gerusalemme Celeste del regno del Messia. Nella visione dei Magi colpisce la forma delle corone: le cuspidi gigliate richiamano nettamente il giglio non solo angioino, ma soprattuto l'emblema della Provenza, da cui i Del Balzo provengono. Il messaggio che viene dato è inequivocabile: i potenti signori venuti dalla Francia si spogliano delle loro insegne per rendersi umili al cospetto del Dio Bambino. Anche loro, facenti parte di un popolo che si è convertito tra gli ultimi, portano la loro “diversità” all'interno della “cattolicità”, e ne diventano parte integrante. Anche loro, come i magi, riconoscono nell'umanità del Bambino, sottolineata dalla presenza della Madre, la consustanziale presenza divina, aderendo a tutti i dogmi cristologici che, sopratutto in quell'epoca dilaniata dall'eresia gnostica, ariana e albigese, la chiesa cattolica romana difendeva strenuamente, anche grazie agli ordini mendicanti. L'affresco dei Magi di Galatina ci ricorda sopratutto che esiste un rapporto univoco tra il Cristo uomo, nato a Betlemme, e il Cristo mistico, che sussiste nella chiesa cattolica. L'etimologia della parola “cattolico” racchiude in sé un movimento centripeto: un movimento che da tutte le parti converge verso l'unità, che è il Figlio di Dio. E' ciò che fanno i Magi, dando già l'immagine di questa cattolicità. Ed è solo nella chiesa cattolica che, recita il catechismo, sussiste la vera chiesa di Cristo. Dice una massima antica che “sine ecclesia, nulla salus”, “senza la Chiesa non c'è salvezza”, In questa cattolicità i Magi, sono stati chiamati dalla luce dello Spirito Santo e hanno abbandonato i loro culti per riconoscere l'unico e vero Salvatore del Mondo.

|

Archivi

August 2022

Categorie |

|

CONTATTI:

mail: info@elvinopoliti.it Tel: 380 7784553 LECCE - ROMA - MILANO - PARIGI

|

RSS Feed

RSS Feed